耳鳴りと難聴

1.耳鳴りと難聴

耳には聴覚と平衡感覚があります。

平衡感覚異常であれば めまいや立ちくらみを、聴覚異常であれば 耳鳴りや難聴が起こります。

耳鳴りや難聴の具体的な症状としては、人によって聞こえる音の種類や大きさは違いますが、実際には存在しない音が聞こえたり、音が頭に響くように感じたり、または “こもった” ように感じたりする症状です。

「頭に響くかん高い音。“キーン”と鳴り続ける。」

「片方だけ耳鳴りが聞こえるのです。」

「耳の中で音が“ワァ~ンワァ~ン”と“こもっている”」

「ずっと鳴っているので、気になって集中できない。仕事が手に付かない。」

「聞こえる音が “こだまする” 」

「病院で脳の検査をしても異常がない」

「一ヵ月半薬を飲んでいるが改善されない」

「歳だから仕方ないといわれた。」

「この音、何とかならないかな…。何とかしてほしい…。」など。

耳鳴りは体調によって、音の質や大きさが変化する傾向があります。

本来の聴力も、軽い難聴傾向にある方も多いようです。

また、耳の中が圧迫されているような耳閉塞感もあります。

また多くの場合、症状は突然始まることが多いですが「 いつからだかはっきりしない。気が付いたらだんだん大きくなっているようだ…。」 と始まりはそれぞれです。

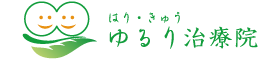

2.耳の構造と仕組み(音の伝わり方)

音の伝わり方は、外耳道から空気の振動が鼓膜に伝えられ鼓膜の振動を耳小骨で増幅します。

増幅された振動は蝸牛で電気信号に変えられ、蝸牛神経によって脳に伝えられます。

このように、音は、外耳、中耳、内耳、蝸牛神経、大脳が連携することで聞こえるようになります。

逆にこの連携のどこかに不具合が起これば、聴覚に関する不具合が現れることになります。

不具合が過剰な電気信号となれば耳鳴りに、逆に電気信号が必要以下に抑制されれば難聴になるかと考えられます。

3.耳鳴りの原因(音の伝達に影響があると)

・炎症の場合

中耳は耳管で鼻空(鼻)や咽頭(のど)とつながっていますので、鼻空や咽頭などから細菌に感染しやすいなど、少なからず影響を受けやすい場所です。

人によっては気づかないうちに「 感染・炎症・治癒 」の様な慢性的な悪環境を繰り返している可能性も否定できません。

これらから、耳鳴りは 内耳の粘膜のちょっとした炎症でも生じると考えられますし、慢性的な悪環境によって耳鳴りや難聴を起こしやすい環境になっているとも考えられます。

この場合では病院での抗炎症(ステロイド)治療で効果が出る可能性もあります。

・環境要因の追加

また日常の慢性的なストレスから、受容器が振動以外の刺激を過剰にひろっている可能性も考えられます。昨今話題の【気候病】の原因として知られる気圧の変化などが有名です。

天候の移り変わりが激しいと ( 例えば低気圧と高気圧の変わり目など ) 耳鳴りが強くなると感じる方が多いようです。健康な方でも新幹線に乗ってトンネルを通過したり、飛行機に乗ったり、プールに潜ったときなどにも 閉塞感や耳鳴りを感じることがあると思います。

・様々なストレスが及ぼす影響は?

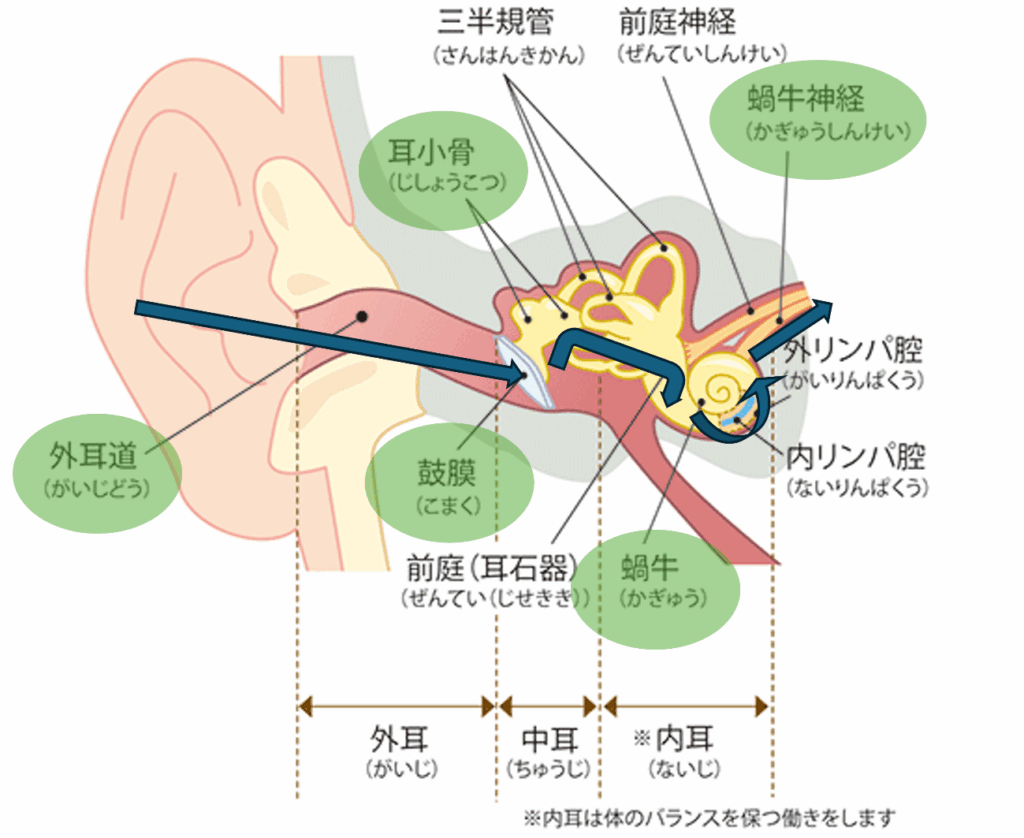

鼓膜は鼓膜張筋(やアブミ筋)という筋肉によって適切な張力で張られています。しかし、環境要因や精神的な不安など強いストレスや肉体的な疲労・緊張などが重なると鼓膜張筋(やアブミ筋)が鼓膜を過度に引っ張る過緊張状態になることがあります。

鼓膜張筋(やアブミ筋)は下顎神経という三叉神経の一叉に支配されています。同じく下顎神経に支配されている筋肉に、咬筋・側頭筋・外側翼突筋・内側翼突筋などの「噛む」筋肉もあります。

同じ神経に支配を受ける筋肉は、反射のよってそれぞれ影響を受けるとされています。

「噛む」または「顎回りに力が入る」環境がそろった場合・・・。

その原因として慢性的な環境ストレス・慢性炎症などの肉体的ストレス・慢性的な体調不良が影響する不快感ストレスがあるとすれば・・・。

肩こりや首コリ、頭痛などと並行して耳鳴りや難聴などの症状が出る環境であるとも考えることができます。

この様な様々な原因によって内耳に許容範囲を超える変化が起こると、受容器はこれらに過剰に反応して耳鳴りや難聴などの不快な情報を脳に伝えてしまうと考えられます。

耳鳴りがあって聞こえづらいですが、聞こえているということは聴覚神経の傷害ではありません。

聴覚の過敏状態、もしくは環境が過剰に興奮した状態と考えられます。

症状が 環境・状況 によって変化 ( 軽くなったり、酷くなったり ) していて、手術や慢性的な炎症などで形質が変化していなければ改善の余地は十二分にあります。

4.当院の治療方針

ゆるり治療院では、過剰に興奮した状態を引き起こしている場所を触診によって特定していきます。

中耳は耳管を通じて鼻空や咽頭などから細菌に感染しやすいなど影響を受けやすいことから、風邪の治療領域である 肩から頸部、咽喉、鼻、目、そして耳の付け根を中心に治療していきます。

肩から頸部、咽喉、鼻、目、そして耳の付け根に治療していくことで、支配神経を介した刺激となって内耳の環境を整えていくことも可能だと言えます。

加えて全身の治療として自律神経を整え、免疫力を上げ内耳環境をよくするために能力の低下している内臓を検索して治療を加えていきます。

治療の際には先の尖った鍼だけでなく、こどもに使う「ローラー鍼(小児鍼)」なども有効です。

治療中に使用しますが、もちろんセルフケアにも使えます。

使い方や場所などは指導いたしますのでご自宅でのケアにお勧めします。

まずは、鍼灸治療やローラー鍼などの継続的な刺激を繰り返し行なうことによって、環境を整えて症状が気にならない程度にしていきましょう。

人によっては結果が早かったり遅かったりしますが、あきらめないで粘り強く続けることが大切です。

この様な治療によって耳鳴りを抑え、症状の出にくい身体を作っていくことが出来ます。